Ragusa Sottosopra

n.2 del 04/03/2011

Il 150° - Le iniziative

UNIAMOCI

Questa grande adesione popolare in tutto il Paese ai festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unità d'Italia ci fa ben sperare nella tenuta del sentimento di appartenenza e della consapevolezza collettiva legata ai tanti temi che si sviluppano attorno al riconoscimento di un processo democratico, complesso e sfaccettato, nato dalla unificazione risorgimentale: fratellanza, solidarietà, rispetto delle regole costituzionali, difesa della libertà, partecipazione, il valore della vita e del sacrificio di giovani, uomini e donne che lungo questi 150 anni hanno scritto pagine di coraggio, di sfida, di lacrime, di sconfitte, di progresso, di futuro. Un Paese che ha prodotto altre svolte di rinascita, come quella sancita dal referendum su repubblica o monarchia, dopo la sconfitta del nazi-fascismo. Nelle città e nei paesi d'Italia si è fatto festa, si sono intitolate strade, issate bandiere tricolori, scoperte lapidi, cantato l'inno di Mameli, deposte corone, indossate coccarde, svolti incontri, rappresentazioni, convegni, dibattiti, pubblicati testi. Dal nord al sud. Una bella partecipazione corale dei cittadini che, stringendosi attorno ai simboli dell'Unità, di cui è garante appassionato il Presidente della Repubblica Napolitano, nei fatti ha isolato e svuotato di significato quelle sacche di “avversione” che ritroviamo proprio in quel Nord che fu promotore, attraverso i Manin, i Bandiera, i Mazzini, i Cavour e tanti altri, della nascita dello stato democratico moderno.

Ragusa ha visto una partecipe presenza di tanti cittadini alle iniziative che finora si sono svolte a cura delle istituzioni e di diverse associazioni culturali. Due i calendari di convegni programmati, in gran parte già svolti, uno curato dal Comune di Ragusa in collaborazione con la Pro Loco, l'altro dal Centro Studi Feliciano Rossitto. Il 16 e 17 marzo il Comune di Ragusa ha festeggiato con una serie di manifestazioni che hanno coinvolto le istituzioni civili, politiche, sociali, militari, scolastiche, cul

turali ed economiche della città. “Crediamo molto nell' importanza del significato storico di questa ricorrenza - ha sottolineato in più occasioni il sindaco Nello Dipasquale - Abbiamo lavorato, su indicazioni della Prefettura di Ragusa e dell'ANCI, per organizzare degli eventi attraverso i quali si coinvolge tutta la città con l'intento di dare il giusto risalto e significato all'anniversario dell'Unità d'Italia”. Così “La notte tricolore”, curata dall'assessorato alla Cultura, ha offerto vari momenti di aggregazione: la mostra “1861 a Ragusa, vita quotidiana” e la conferenza del prof. Gaetano Cosentini sull'Unità d'Italia in Sicilia presso il Teatro Donnafugata, lo spettacolo di luci ed immagini in tema proiettate da Gaspare di Caro sulla facciata della cattedrale di San Giovanni, l'esibizione del Coro Polifonico dell' Associazione Musicale Iblea “Enarmonia”, il racconto dell'attore Massimo Leggio su uno dei protagonisti del risorgimento ragusano, Luciano Nicastro, in Piazza San Giovanni, la conferenza del dott. Giovanni Di Stefano a Palazzo Garofalo su William Henry Smyth, un viaggiatore inglese che aveva visitato la costa iblea prima dell'Unità d'Italia, gli stand espositivi delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate in via Roma. Le celebrazioni sono state inaugurate con la consegna simbolica del Primo Tricolore (donato alla Città di Ragusa dal Comune di Reggio Emilia) degli alunni della scuola primaria Mariele Ventre al primo cittadino, con una coinvolgente esibizione dell'inno di Mameli dei bambini del coro della stessa scuola diretto dall'inse-gnante Donatella Buccheri e con la consegna di bandiere tricolori ad alcuni rappresentanti della società civile e di aziende che hanno aderito all'iniziativa “Il Tricolore tra la gente”, curata da Pierfrancesco Cilia. Il 17 marzo, come atto a futura memoria, è stata scoperta una lapide sulla facciata del palazzo comunale, alla presenza di tutte le autorità e dei tanti cittadini intervenuti, dedicata alla speciale ricorrenza.

turali ed economiche della città. “Crediamo molto nell' importanza del significato storico di questa ricorrenza - ha sottolineato in più occasioni il sindaco Nello Dipasquale - Abbiamo lavorato, su indicazioni della Prefettura di Ragusa e dell'ANCI, per organizzare degli eventi attraverso i quali si coinvolge tutta la città con l'intento di dare il giusto risalto e significato all'anniversario dell'Unità d'Italia”. Così “La notte tricolore”, curata dall'assessorato alla Cultura, ha offerto vari momenti di aggregazione: la mostra “1861 a Ragusa, vita quotidiana” e la conferenza del prof. Gaetano Cosentini sull'Unità d'Italia in Sicilia presso il Teatro Donnafugata, lo spettacolo di luci ed immagini in tema proiettate da Gaspare di Caro sulla facciata della cattedrale di San Giovanni, l'esibizione del Coro Polifonico dell' Associazione Musicale Iblea “Enarmonia”, il racconto dell'attore Massimo Leggio su uno dei protagonisti del risorgimento ragusano, Luciano Nicastro, in Piazza San Giovanni, la conferenza del dott. Giovanni Di Stefano a Palazzo Garofalo su William Henry Smyth, un viaggiatore inglese che aveva visitato la costa iblea prima dell'Unità d'Italia, gli stand espositivi delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate in via Roma. Le celebrazioni sono state inaugurate con la consegna simbolica del Primo Tricolore (donato alla Città di Ragusa dal Comune di Reggio Emilia) degli alunni della scuola primaria Mariele Ventre al primo cittadino, con una coinvolgente esibizione dell'inno di Mameli dei bambini del coro della stessa scuola diretto dall'inse-gnante Donatella Buccheri e con la consegna di bandiere tricolori ad alcuni rappresentanti della società civile e di aziende che hanno aderito all'iniziativa “Il Tricolore tra la gente”, curata da Pierfrancesco Cilia. Il 17 marzo, come atto a futura memoria, è stata scoperta una lapide sulla facciata del palazzo comunale, alla presenza di tutte le autorità e dei tanti cittadini intervenuti, dedicata alla speciale ricorrenza.IL RISORGIMENTO RAGUSANO

In città il pri mo vessillo tricolore innalzato in Sicilia. I fatti antecedenti e le dinamiche legate al processo di emancipazione sociale e democratica

mo vessillo tricolore innalzato in Sicilia. I fatti antecedenti e le dinamiche legate al processo di emancipazione sociale e democratica

All'alba di giovedì 17 maggio 1860, giorno della Ascensione, i ragusani osservarono un grande drappo tricolore tra le mani della statua della Madonna Immacolata posta al di sopra della porta principale della Chiesa di San Giovanni Battista, a guardia del quale erano posti alcuni giovani armati. La bandiera, che nella parte bianca recava la scritta “Viva Vittorio Emanuele, Viva l'annessione e i Fratelli Italiani”, vi era stata innalzata verso la mezzanotte del giorno precedente, subito dopo uno spettacolo teatrale della compagnia Naselli-Burgio svoltosi al Teatro della Concordia, dal ventenne Emanuele Rizza su ordine del patriota Luciano Nicastro.

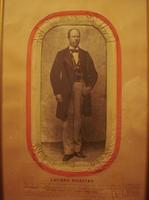

Luciano Nicastro (Ragusa 1815-1869), che può essere considerato come il maggiore, se non l'unico, esponente del movimento liberale ragusano nel 1860 come lo era stato nel 1848, con l'irruenza e l'imprudenza che sembra lo caratterizzasse, anticipando tutti gli altri comuni del distretto di Modica, fu indotto a compiere tale gesto forse perché tempestivamente informato della vittoria garibaldina di Calatafimi avvenuta il 15 maggio. La primogenitura sulla data della “insurrezione” diede luogo, tra l'altro, ad una polemica, in occasione delle celebrazioni del cinquantenario, tra il modicano preside Vincenzo Giardina, autore dell'opuscolo “La rivoluzione del 1860 in Modica”, ed il prof. Filippo Nicastro, figlio di Luciano, che rispose con un volantino e con un'opera che fu pubblicata nel 1921. L'episodio descritto rappresenta indubbiamente l'epilogo di quello che è stato definito dagli storici come il “decennio di preparazione”, seguito all'insuccesso dei moti rivoluzionari del 1848 e della prima guerra d'indipendenza e, nello stesso tempo, il momento iniziale del lungo percorso dell'unità nazionale che doveva avere il suo compimento storico con la vittoriosa prima guerra mondiale e quello ideale con il movimento della “Resistenza” al nazifascismo.

La pur fallita rivolta palermitana del 4 aprile 1860 aveva fatto riaccendere le speranze insurrezionali e aveva intensificato l'azione dei comitati segreti che, di concerto con gli esuli a Malta, operavano in molti centri dell'isola e anche nella nostra area soprattutto ad opera del vecchio liberale modicano abate Giuseppe De Leva Gravina. Tutto ciò avveniva nell'assenza totale di una efficace azione di sorveglianza da parte delle autorità di polizia borboniche che sembra avessero da tempo esaurito ogni capacità di controllo e contrasto all'azione delle forze “rivoluzionarie” esistenti in Sicilia. Al riguardo gli storici (tra i tanti il Romeo de “Il Risorgimento in Sicilia”), pur ammettendo che principalmente sotto la luogotenenza del Filangieri erano state realizzate opere pubbliche di un certo rilievo e che, negli anni precedenti, si era vista “una fase di prosperità contrassegnata da prezzi e salari crescenti e da un più rapido ritmo del progresso economico”, sottolineano un radicale abbassamento di tono nella vita dell'isola sotto l'aspetto civile e culturale che non poteva non provocare l’implosione delle malferme strutture statali ed amministrative del regno borbonico.

La pur fallita rivolta palermitana del 4 aprile 1860 aveva fatto riaccendere le speranze insurrezionali e aveva intensificato l'azione dei comitati segreti che, di concerto con gli esuli a Malta, operavano in molti centri dell'isola e anche nella nostra area soprattutto ad opera del vecchio liberale modicano abate Giuseppe De Leva Gravina. Tutto ciò avveniva nell'assenza totale di una efficace azione di sorveglianza da parte delle autorità di polizia borboniche che sembra avessero da tempo esaurito ogni capacità di controllo e contrasto all'azione delle forze “rivoluzionarie” esistenti in Sicilia. Al riguardo gli storici (tra i tanti il Romeo de “Il Risorgimento in Sicilia”), pur ammettendo che principalmente sotto la luogotenenza del Filangieri erano state realizzate opere pubbliche di un certo rilievo e che, negli anni precedenti, si era vista “una fase di prosperità contrassegnata da prezzi e salari crescenti e da un più rapido ritmo del progresso economico”, sottolineano un radicale abbassamento di tono nella vita dell'isola sotto l'aspetto civile e culturale che non poteva non provocare l’implosione delle malferme strutture statali ed amministrative del regno borbonico.Ritornando al nostro microcosmo ragusano tali considerazioni possono, in via di massima, adattarsi all'area iblea ed in particolare a Ragusa che, per citare il solo dato demografico, dai 16.426 abitanti del 1806 passa ai 22.883 del 1861, ponendosi al secondo posto nella graduatoria provinciale preceduta solo da Modica e seguita dalla stessa Siracusa, mentre a partire del 1819, a seguito della introduzione in Sicilia delle leggi di riforma borboniche, si consolida, all'interno della struttura amministrativa comunale, il ruolo degli esponenti del secondo e terzo ceto (professionisti e “borghesi”) che riducono obiettivamente il potere delle classi nobiliari del primo ceto; anche se tale fenomeno si manifesta, a mio parere, già alla fine del Settecento, come sembrerebbe rilevarsi dall'elenco dei componenti dei precedenti Consigli Civici composti per R

agusa da sessanta “consulenti”, prevalentemente professionisti, sacerdoti, commercianti, artigiani e facoltosi agricoltori. Tale fase espansiva si può fare risalire, almeno per la nostra città e con le cautele del caso, all'aumentato prezzo del frumento che era stato, soprattutto nel decennio 1810-1820, alla base delle fortune di molte famiglie ragusane anche se, facendo fede alle “mete” annuali fissate dai Municipi, il prezzo crolla a partire dagli anni 20 dell'Ottocento per stabilizzarsi negli anni successivi fino al 1861. Torniamo ai giorni successivi a quel 17 maggio 1860. Il 20 maggio, allo scopo di evitare che il vuoto di potere creatosi dopo l'abbandono di tutte le pubbliche autorità sfociasse in gravi turbamenti dell'ordine pubblico, si tenne un'assemblea cittadina di settantasette persone che deliberò la costituzione di una Commissione di Pubblica Sicurezza avente come presidente Calogero Criscione e come vice presidente Corrado Arezzo Donnafugata, “composta da quaranta cittadini di riconosciuta probità ed attaccamento al buon ordine la quale avrà la cura di mantenere l'anzidetta sicurezza pubblica con tutti i mezzi che meglio potrà adoperare senza limitazione e seconde le emergenze che potranno occorrere”.

agusa da sessanta “consulenti”, prevalentemente professionisti, sacerdoti, commercianti, artigiani e facoltosi agricoltori. Tale fase espansiva si può fare risalire, almeno per la nostra città e con le cautele del caso, all'aumentato prezzo del frumento che era stato, soprattutto nel decennio 1810-1820, alla base delle fortune di molte famiglie ragusane anche se, facendo fede alle “mete” annuali fissate dai Municipi, il prezzo crolla a partire dagli anni 20 dell'Ottocento per stabilizzarsi negli anni successivi fino al 1861. Torniamo ai giorni successivi a quel 17 maggio 1860. Il 20 maggio, allo scopo di evitare che il vuoto di potere creatosi dopo l'abbandono di tutte le pubbliche autorità sfociasse in gravi turbamenti dell'ordine pubblico, si tenne un'assemblea cittadina di settantasette persone che deliberò la costituzione di una Commissione di Pubblica Sicurezza avente come presidente Calogero Criscione e come vice presidente Corrado Arezzo Donnafugata, “composta da quaranta cittadini di riconosciuta probità ed attaccamento al buon ordine la quale avrà la cura di mantenere l'anzidetta sicurezza pubblica con tutti i mezzi che meglio potrà adoperare senza limitazione e seconde le emergenze che potranno occorrere”.Ad essa seguì il 30 maggio un'altra assemblea popolare di duecentotrentanove persone, svoltasi nella Chiesa di Santa Maria delle Scale ed indetta dal Criscione, quale presidente della Commissione di Sicurezza interna, allo scopo di dare vita ad un Comitato che avesse il compito di “assumere le funzioni dei cessati Consigli Comunali per il buon andamento dell'amministrazione, per provvedere all'annona, e per occorrere a tutti i bisogni; restando come non fatta la elezione della Commissione di Pubblica Sicurezza, assumendo tutto l'incarico il Comitato suddetto, dando allo stesso tutte le ampie facoltà a mantenere il buon ordine ed a provvedere ai bisogni della Comune con tutti i mezzi ordinari e straordinari che il bisogno richiederà”. A presiedere il Comitato, composto da diciotto individui, era el

etto ancora il Criscione avente come vice il Donnafugata.

etto ancora il Criscione avente come vice il Donnafugata. Tuttavia, nei mesi seguenti, considerandosi ormai inarrestabile la marcia delle truppe garibaldine, che il 2 giugno occupavano Catania mentre il successivo 6 giugno le truppe borboniche abbandonavano Palermo suggellando l'inevitabile fine del regno delle due Sicilie, esplodono, come già era avvenuto nel 1837 e nel 1848, le rivalità tra i ceti dirigenti dei due quartieri “ superiore” e “inferiore” di Ragusa, rese ancora più gravi dalla presenza di elementi perturbatori formati da disertori dell'esercito meridionale e da delinquenti comuni liberati dalle prigioni.

Un plurisecolare contrasto, una vera e propria “cancrena sociale che ha dato vita ad un odio velenoso, un odio quasi psicologico, del quale si ricambiano cordialmente e senza scrupolo le due parti distinte che costituiscono il Municipio”... “per cui il progresso dell'una (la parte cosiddetta superiore) e la stagnazione dell'altra (quella cosiddetta inferiore) e la rappresentanza comunale affidata, per vie delle nuove leggi alla prima, più popolosa ed intraprendente, avrebbero perpetuata l'accanita discordia che sciupando le forze cittadine in ire private, in gaudii disonesti, in rappresaglie obbrobriose, in meschini trionfi, perde di vista il gran trionfo dell'Unità politica e della Civiltà nuova che già s'inizia in ogni più umile parte d'Italia”... “Di conseguenza la causa nazionale in Ragusa si stente poco anzi pochissimo, pel maledetto divampamento di questi odii disonesti, condannati dal vangelo, dalla civiltà, dalla moralità pubblica, e soprattutto dalla causa nazionale; e la rabbia diventa maggiore quando si pon mente che Ragusa è paese grosso, paese ricco, paese morale, paese che odia i Borboni, paese che ama la libertà, paese insomma da cui potrebbe trarsi ogni elemento di bene” (S.A. Guastella in Fra Rocco del 13 aprile, del 9 maggio e del 13 maggio 1861) .

La seconda parte dell'articolo di Giorgio Veninata verrà pubblicata nel prossimo numero di “Ragusa Sottosopra”

Il 16 gennaio scorso è stato celebrato a Roma il 133° anniversario della fondazione dell'Istituto Nazionale per le Guardie d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon. In qualità di consigliere circoscrizionale e Guardia d'Onore ho rappresentato la Città di Ragusa indossando la fascia tricolore concessa, per l'occasione, dal sindaco Nello Dipasquale. Alla manifestazione hanno partecipato con le insegne municipali: il consigliere del comune di Roma on. gen. Antonino Torre (delegato del sindaco di Roma Gianni Alemanno), il delegato del sindaco di Reggiolo (RE) prof. dr. Gaetano Scaravelli, il delegato del sindaco di Milano dr. Stefano Di Martino, il delegato del sindaco del comune di Alessandria cav. Carmine Passalacqua, il delegato del sindaco di Viterbo prof. Antonio Fracassini, il delegato del presidente della provincia di Viterbo dr. Marcello Meroi, il delegato del comune di Taormina sig. Vittorio Sabato, il delegato del sindaco di Cassine (AL) sig. Giampiero Cassero. La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione di una corona d'alloro al sacello del Milite Ignoto presso il monumento a Vittorio Emanuele II (Altare della Patria), portata da Emanuele Filiberto di Savoia accompagnato dalla consorte Clotilde Courou, dal delegato del sindaco di Roma, dal Capitano di Vascello dr. Ugo d'Atri, presidente delle Guardie d'Onore, e dalla sig.ra Raciti, moglie del commissario Raciti medaglia d'oro al valore civile. Dopo la deposizione della corona, il corteo delle Guardie D' Onore ha raggiunto il Pantheon dove è stata celebrata la funzione religiosa. L'anniversario, che quest'anno ha coinciso con il 150° dell'Unità d'Italia, ha assunto particolare solennità e significato storico: oggi è più che mai necessario plasmare nella società civile quei valori che furono la ragione del successo di un processo istituzionale tentato per secoli nella nostra penisola.

Aggiungi questo link su: